Posted on 8月 21st, 2013 by apj

教育現場(学校での道徳教育等)を汚染する大型トンデモ「江戸しぐさ」につけたこのコメント

むしろ、いい話なら出典や根拠はデタラメでもOK、とする情緒と感情優先の考え方が教育現場で猛威をふるっていることが本当の問題では。教員に有意にそういう人が多いかどうかは知らないのですが、教育学部でそういう考え方を否とする教育が行われていないとか、教員採用でそういう人をはねられないといったことがあるのではないかと勘ぐりたくなります。文科相だけの問題ではなさそうにも思います。

がたくさん「いいね!」されてるわけだが、これに関連して気付いたことを1つ。

基盤教育の科学リテラシーの講義で、科学を道徳の根拠にするな、ということも教えていて、その例として文部科学省の「心のノート」を挙げている。花が折れていたのでティッシュで包帯を巻いた、という作文が掲載されている部分を使っているのだが、これを話した回の出席カード裏の学生のコメントの中に「子どもについては情緒的でよい」という立場からの反論が出てくる。講義の流れとしては、小学生がこういう作文を書くことに批判的なのではなく(心のノートの編集者である大人が)こういう作文を例に選ぶことを問題にしている。つまり大人の考え方の問題として話をしているのだが、大人数を相手にしての講義なので、毎年何人かは勘違いする。勘違いの方向はどういうわけかいつも「こどもらしい感性」に突っ込むのはやぼだというもので、特に教育学部の人が主張しているというわけではない。「子どもにも小さいうちから合理的な考え方をどんどん教えるべき」という主張はウケが悪い。

つまり、良い話なら合理性も根拠も捨てて良い、というのは、教員だけの問題ではなさそうで、普通に義務教育から高校まで上がってきた生徒の中に既にできあがっている価値観のように見える。

感情に配慮するなというつもりはないが、「子どもは情緒優先でいい」ということがどういう経緯で前提とされるようになったのか、ずっと引っかかっている。教育学の方で何か確立した話はあるのだろうか。

Filed under: ニセ科学, 科学 | 5 Comments »

Posted on 5月 13th, 2013 by apj

ウチの学科は実験を伴う必修の講義が1年次後期から始まるし、卒業研究は必修、卒業論文もほぼ全ての研究室で書くことを課している。学生実験であるので、テキストもあり、やる内容も決まっている。レポートには使った実験器具や実験手順も書くように指導しているが、メニューが決まっているので、書くとなるとほとんどテキストの一部分を丸写しする結果になる。

わかりきっていることを何故書かなければならないかというと、レポートとしての形式を満たすための訓練である。これをおろそかにして社会に出ると何が起きるかを最近実感した。

事件は、某水処理装置会社が某管理会社にトルマリンを利用した水処理装置を売ったが宣伝文句が科学としては間違った内容を含んでおり、後から事業を引き継いだ某管理会社2がそのことに気づいてメンテナンス料の支払いを拒んだところ提訴されたというものである。現在進行中の他人の訴訟であるし、議論の本筋と関係がないので、固有名詞への言及は差し控える。

さて、訴訟が始まり、原告の某処理装置会社は、製品には科学的根拠もあるし大学で測定もしてもらっている、と、製品開発の参考にした日本語の報文(ここで取り上げたもの)や、自社製品を某大学某研究室に依頼して測定してもらったレポートを証拠として裁判所に提出した。被告から、原告提出の証拠について科学的見地から意見書を出して欲しいと頼まれたので、私の出番となった。

まずは大学で行った実験について検討するか、と、原告が某大学某研究室に依頼して測定してもらったと称するレポートを見たら、これが、主に次のような理由で大変ひどい出来であった。出されたレポートが後から改竄されていないという確証が得られないので、具体的な研究室名は伏せる。

(1)測定に使用した装置の製造元と型番が充分に記載されていない

レポートには試料の電顕写真やX線回折の結果、元素分析の結果が掲載されていた。しかし、元素分析をどのような方法でやったのかについては、装置も手法も書かれていないため、推測するしかない状態だった。このため、一体どの程度信頼できるデータなのか、信頼性の相場はどれくらいなのかの評価が困難だった。

(2)図のキャプションと、レポートの後の方で出てくる説明が食い違っている

試料の加熱処理の温度を変えて同じ測定をしたグラフが1ページにまとめて掲載されていた。ところが図番号を示して書かれたレポートの結論を読むと、その中に別の測定法を用いたものが混じっていると読める内容になっていた。キャプションが正しいのかまとめの説明が正しいのか、推測で判断するしかない状態だった。具体的には、元素分析のグラフなのかX線回折のグラフなのかが曖昧という状態だった。

(3)結果について何も言及していないグラフが掲載されている

部材と錆びた金属片を水に投入し、撹拌しながらpHがどのように変わっていくかを測定したグラフが載っていた。この商品を使うと水道配管の防錆効果があると宣伝されており、錆びた金属片を加えた実験は、セールスポイントである防錆効果を直接確認するものであった。しかし、錆の状態がどうなったかについてはレポート中に記載が無かった。その上、その図の番号を示して結論部分に書かれた説明は「熱分布曲線の測定」となっていた。なお、レポート中のグラフに熱分布曲線を測ったらしきものは存在せず、単純な図番号の付け間違いとも思えない状態だった。

(4)図の縦軸と横軸の判読が難しいものが多数ある

図のキャプションと説明が食い違うという状態だったので、図の縦軸と横軸がわかれば少しは推測もしやすいところ、判読できないものが多かった。

(5)説明が不十分かつ不親切

この商品は、上記報文の久保氏の説によるトルマリンの焦電性を利用した水処理を原理として採用していた(この内容自体の是非はともかく)。ところが、大学が出したX線回折の結果は、商品の部材にトルマリンの結晶構造が存在しないというもので、レポートにも文章で明記されていた。トルマリンの焦電性は特定の結晶構造によって維持されているので、結晶構造が壊れれば焦電性もなくなる。トルマリンの結晶構造が無いという測定結果を得たのであれば、焦電性が消失している可能性に言及するのが当然であるべきところ、何も書いていなかった。依頼された方法で測定を行い結果の解釈は依頼者に任せるという立場があることを否定はしないが、こうして裁判所にまで証拠書類として出された挙げ句、宣伝の前提を否定する実験結果であることを晒すくらいなら、説明を書いておくのが依頼者に対して親切だったのではないか。

こんな具合に、測定を引き受けた教授の印鑑(コピーで見た限りシャチハタっぽかったけど)が表紙に押されていたレポートが、レポートべからず集のオンパレードであった。変なことを言いだす水処理装置会社がいるのはよくあることなので別に驚かなかったが、大学の名前でこんなレポートが民間企業に出されていたことの方にショックを受けた。さすがに、大学の研究室がこんなものを出したとはすぐには信じられず、誰かが途中で改竄あるいは編集したのではないかと疑っている。

私は、測定法に馴染みがないであろう裁判官のために、用語集や教科書などから引用したものを資料として添付し、それぞれの測定法がどんなもので何がわかるかを解説した上で、問題点を指摘した意見書を書いて被告代理人に託した。

意見書の中で「もしこの書き方のレポートを学生実験の結果として学生が提出したら,私は間違いなく書き直しを命じて再提出させるか,不合格の判定を出す」と書かずにはいられなかった。読んだ裁判官は苦笑したにちがいない。原告から次回の反論のため某研究室に私のコメントが回されたら、私は研究室を2つばかり完全に敵に回したことになる。

当学科の卒業生なら、学生実験をこなし指示通りに実験レポートを書く習慣を身に付け、社会に出てからもその基本を忠実に守っていれば、(1)〜(5)にあてはまるようなレポートは書かないはずである。

ここからは学生向け。

実験のレポートは個人の成績評価に使われるものだと思っているかもしれないが、社会に出たらそうではない。書く側の心構えとしては、出る所に出される可能性を考えて、評価に耐えられる程度に必要事項を記載しなければいけない。それができなければ批判に晒され信用を落とすし、今回のように、依頼者を裁判所で不利にする材料を提供することにもなり得る。

逆に、企業等に就職し自社製品に関わる測定を依頼する場合、受け取ったレポートが最低限の形式を満たしているかということや、内容に矛盾が無いかといったことのチェックをしなければいけない。不明なところがあれば問い合わせてはっきりさせるといったこともしなければいけない。チェックのポイントは、これまでに正しいレポートの書き方として指導された項目全てである。

大学では、全員同じようにトレーニングされるので、まともなレポートが書けて読めることが強みだとは意識しないかもしれないが、最低限満たすべき基準を超えていないと信用されないし身を守ることもできない。今受けている面倒なトレーニングには意味があるということを認識してもらいたい。

Filed under: ニセ科学, 水商売ウォッチング, 科学 | 2 Comments »

Posted on 5月 9th, 2013 by apj

ふと気になって、数研出版の「最新版視覚でとらえるフォトサイエンス化学図録」(平成16年発行)のチンダル現象の解説ページを見てみた。

コロイド粒子は光を散乱させるので、コロイド溶液中を通る光の道筋が見える。一方、普通の溶液に含まれる分子やイオンは光を散乱させないので有色の溶液でもチンダル現象は起こらない。

確かに私も高校生の頃、こう習った記憶がある。

東京書籍の化学IIだと、チンダル現象のところに

水溶液では溶質の粒子が小さいので光を散乱しない。

と但し書きが。啓林館の化学IIでは、チンダル現象の写真として、デンプン水溶液、硫酸銅水溶液、水酸化鉄(III)コロイド水溶液、水の入ったビーカーを並べて赤色レーザー光を当てた時の光の通路の写真を掲載している。水と硫酸銅水溶液では光が通っているのが見えない写真になっている。

これでは、私のところで測定している水のラマン散乱は、はたまた夢か幻か……ということになってしまう。

実際、研究室配属になった4年生に「チンダル現象でなくても液体があるだけで散乱は起きる」とわざわざ教えなければならないのは、高校でチンダル現象の写真をすり込まれてきているからだろう。

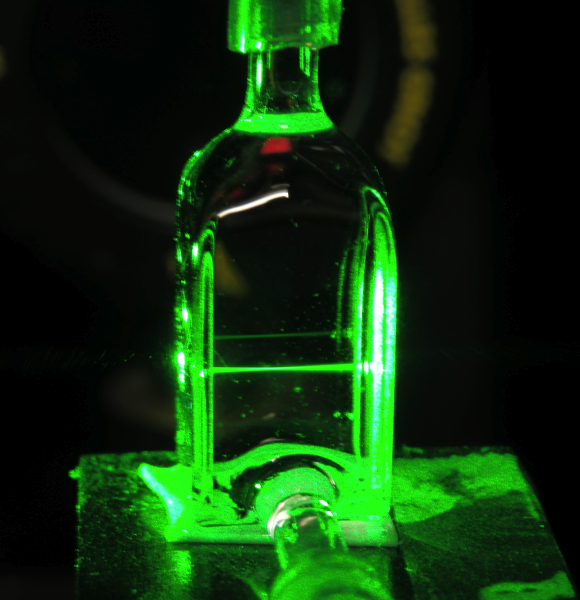

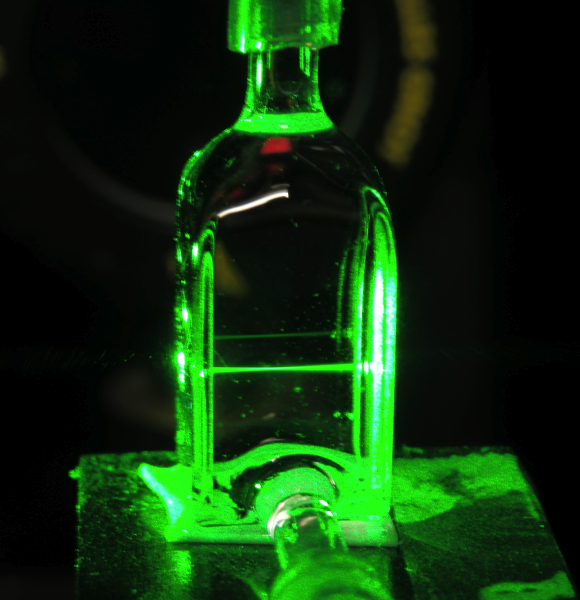

論より証拠で、コロイドの入ってない液体にレーザー光を当てるとこうなる。

レーザー光は写真左から入射していて、写真奥の方が集光レンズである。セルの中には横にまっすぐ光の経路(パス)が通っているのがわかる。パスが見えるということは、光の散乱が起きて、散乱された光が目に届いているということである。

写真の光学セルの中身は、0.2ミクロンのフィルターを通した純エタノール。水でも他の有機溶媒でも大体似たような感じで、物質によってパスの明るさが違う。水はアルコールよりも暗く、ベンゼンはアルコールよりも明るい。

パスを見せている散乱は、レイリー・ブリルアン・ラマン散乱であって、チンダル現象ではない。この散乱は3つ合わせてもチンダル現象よりずっと弱い。しかし、教科書の写真にあるように、光のパスが全く見えないというわけではない。

低分子の液体だけでも光の散乱は起きるんですよ!!

Filed under: 科学 | 4 Comments »

Posted on 3月 10th, 2013 by apj

まずは、日本経済新聞のサイト、「アインシュタインがもし福島を見たら…(震災取材ブログ) @福島・浪江」より。問題の部分に色付けしてみた。

東京電力福島第1原子力発電所の事故から2年を迎える福島県。いまだに15万人の県民が避難生活を続ける。多くの避難民は仮設住宅で生活し、生命は助かったものの仕事や故郷を失って生きがいを見いだせない人も大勢いる。「生命を奪わず生活を奪う」。福島県で取材を続けると、これが原発事故の本質ではないかと感じてきた。

2月下旬、原発事故で避難区域になった福島県浪江町の住民が生活する仮設住宅を取材した。福島県が主催する健康相談会が開かれ、約20人の避難者が参加していた。食事のアドバイスに始まり、体操、ゲームと続いた。ただ参加した高齢者の男性は「仮設住宅は狭く、やることが全くない」と肩を落としていた。

余生を家族と静かに暮らそうとしていた高齢者。自宅周辺は放射線量が高くて帰還できる見通しは立たず、賠償も思うように進まない。生活再建に向けた道筋を示されなければ心身とも厳しい状況に追い込まれる。原発事故は仕事や住居、共同体(コミュニティー)を破壊する。

これは、そもそも原発が安全かどうかを評価する審査基準に起因するといえる。なぜなら安全審査の考え方は、事故が起きた場合に人命が失われるリスクがどれだけ高いかをよりどころとしているからだ。

「確率論的安全評価」と呼ばれるリスク評価の方法で、事故が起きるシナリオと頻度、事故が起きたときの規模から、人間が死亡する確率を割り出す。飛行機事故やダムの崩壊などと比べて人命が失われる確率を割り出し、どこまで安全対策に取り組むかを決める。原子力の安全審査では米原子力規制委員会(NRC)が取り入れている。

2003年に日本の原子力安全委員会(当時)もこの考えを踏まえ「原子力施設の事故に起因する放射線被曝(ひばく)によって生じるがんによって、施設からある範囲の距離にある公衆個人の死亡リスクは年当たり100万分の1を超えないように抑制されるべきだ」と提言している。つまり、事故によって死亡するかどうかを判断すればよく、原発事故が起きても住民に避難生活を強いたり、放射線に対する精神的な不安は考慮したりしなくていいということになる。福島の現状はこれを体現しているといえる。

放射線による健康影響は不明な点が多い。高線量の放射線を浴びるとやけどなどで死亡するケースがあるが、低線量ならがんをすぐに発症しないうえ、長期的にがんを発症することがあっても、生活習慣や食事などによる影響も考えられるため原因が特定できない。避難生活で亡くなる人も多く、放射線は直接的な被害より、長期間にわたる影響の方が大きい。

ウランの核分裂が発見されてから80年足らず。原子力のリスクはどう考えられていたのか。「E=mc2」という世界でも最も有名な公式を発見した物理学者のアインシュタインが、もし福島の現状を見たらどう感じただろうか。大学で物理学を専攻していた私は、福島の現状を取材しながらこうした疑問がわくことがあった。

アインシュタインは核分裂の発見が原子爆弾を生み出す危険性をいち早く感じ、ナチス・ドイツが原爆を製造する危険性を訴える手紙を当時の米ルーズベルト大統領に書いたことでも有名だ。原子力にかかわる数多くの言葉も残している。

「原子エネルギーの解放によって私たちの世代は先史時代の人類が火を発見してからこのかたもっとも革命的な力を世界にもたらした」

「私は原子エネルギーが長い間には大きな恵みとなるという見通しをもっていないので、さしあたり脅威であると言わなくてはなりません」

いずれも『アインシュタインは語る』(大月書店)から引用した。

これらは原爆について触れた言葉と思われるが、原子力の平和利用である原発についての考えと仮定しても理解はできる。避難生活を続ける福島県民を見たら、同じような言葉を漏らしていたかもしれない。

原子力を生んだ物理学では、エネルギーを無限に取り出せる永久機関が学問における究極目標の1つ。1990年代後半、東電の原子力担当役員を取材したとき、使用済み核燃料の問題など原発の限界を指摘したところ「聖書に書いてあるだろう」と激しく反論されたことがある。初めは「聖書」という意味が全く分からなかったが、詳しく聞いてみると1950年代に米国で書かれた原子力工学の教科書のことだった。その本には、核燃料リサイクルが夢の永久機関に近づくと紹介され、東電役員はこれを信じて発言していたのだ。

東電福島第1原発の事故後、多くの原子力学者が批判を受けたが、この教科書をいまだに信じ続ける学者は少なくない。原発事故から科学者は何を学んだのか。人類は原子力と共存していけるのか。福島の取材を通じ、この自問を今後も続けなければならないと強く感じている。(竹下敦宣)

物理学専攻なら、永久機関の存在がこれまでに行われた実験全てによって否定されてきたたこと、物理学の歴史はそんなものが存在しないことを確かめてきた歴史でもある、ということは共通認識のはずである。また、熱力学はどこの物理学科でも必修科目のはずで、これを落とせば卒業はできない。

物理学の方では、永久機関は無理、と限界をすでに提示していて、工学の側は、永久機関……じゃなくて効率のよいエネルギー利用を実現するかを追い求めているだけだろう。

一体、どこの大学のどこの教員が、こんな理解しかできていない学生に単位を与えて卒業させ、物理学科卒の学歴を与えたのか。

あと、留年が多いとあれこれ圧力をかける文部科学省さん、留年を減らすために救済策を講じたりしていると、こういう知識のままの人材が社会で活躍する結果になるわけですよ。それでもいいんですか?

Filed under: 科学 | 1 Comment »

Posted on 12月 19th, 2012 by apj

感染症学雑誌に論文が出ました。要旨が公開されているので引用します。

殺菌性能を有する空中浮遊物質の放出を謳う各種電気製品の,寒天平板培地上の細菌に対する殺菌能の本体についての解析

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター

西村 秀一

(平成24年6月22日受付)

(平成24年7月31日受理)

Key words: plasmacluster ion, nano-e particle, minus ion, bactericidal effect, ozone

要旨

本邦では,空中へ特殊な物質の放出により環境中においてウイルス不活化や殺菌の効果をもたらすとする複数の電気製品が市販されており,寒天培地上に塗布した細菌に対する殺菌効果も謳っている.そこで本研究では,プラズマクラスター,ナノイー,ビオンの3機種について,腸球菌,黄色ブドウ球菌,緑膿菌,セレウス菌での追試を試みた.一定数の生菌含有菌液を普通寒天平板上に塗布し,14.4 m3閉鎖空間に対象機器とともに置き,機器を2時間運転させた後培養し,出現するコロニー数を,非運転環境下においた対照のそれと比較した.その結果,調べた3機種,4種の菌のすべての組み合わせで,形成されるコロニーの数は対照のそれと変わらなかった.一方,細菌を塗布した寒天培地を容積0.2 m3の密閉グローブボックス内に置き,同様の実験を行ったところ,3機種すべてが,腸球菌と黄色ブドウ球菌のコロニー形成を,程度の差はあれ対照と比べて有意に減少させ,一方緑膿菌については減少させなかった.前二者に対するコロニー形成抑制/殺菌の機序について,これらの機器が放出するオゾンが原因である可能性を検討した.その結果,殺菌効果は,それらが発生させるイオンや特殊微粒子を除去しても変わらず,一方で発生するオゾンを除去すると激減した.

以上の成績により,調べた電気製品には,1)通常の生活空間のような広い空間における使用では,ほとんど殺菌効果が期待できないこと,しかし,2)きわめて狭い空間における寒天培地上のある種の細菌という限定的な対象に対しては,ある程度の殺菌作用は認められること,だが,3)そうした効果は,一義的には,それらの機器が放出している特殊物質というより,それらが同時に放出しているオゾンによる殺菌効果で十分説明可能であること,が明らかになった.今回対象となった機器のみならず,こうした類の殺菌効果を謳う電気製品については,オゾンの関与を疑う必要があろう.

〔感染症誌 86: 723~733, 2012〕

電気製品から、放電方式で出てくる何とかイオンの効果は、オゾンの効果で確定ということのようですね。

滅菌効果を期待して使う側としては、原因物質がオゾンだとわかっても別に問題なありません。ただ、濃度度が薄いと効果が無いし、濃度が高すぎればオゾンの劇物としての効果が顕著になって、使用に注意が必要となりそうです。

殺菌以外で、一連の「マイナスイオン」の生理作用として言われてきたものが、実は微量のオゾンによるものだった可能性もあるわけで、この先は普通の科学の研究になります。微量のオゾンの生理作用は、研究テーマとしては面白いと思います。しかし、製品にする場合は費用対効果が問題となります。わざわざコストをかけてまで実装する程のものかどうかは、買う側にとっても見極めが必要ではないかと。

活性水素と同じ経過をたどっているのが興味深いですね。あっちは、活性水素というものがある→成分分析したり分けたりして調査した論文が出る→電気分解でできた微量の溶存水素ガスの効果でほぼ説明できる、という展開でした。

Filed under: ニセ科学, 科学 | No Comments »

Posted on 11月 22nd, 2012 by apj

師匠のところから譲り受けたラマン分光器のコントローラー周りが移転早々逝ったのが一昨年。PC(HDDも電源も)+インターフェースボード+コントローラーのセットがお亡くなりになった。何せ、MS-DOSで動く測定ソフトウェアだったものだから、今更インストールしようにも記録が無くてどうにもならない。インストールディスクを手に入れたんだけど動かそうとするとエラーが出てダメで、元のとバージョンは同じだから多分うまくやる方法はあるはずなんだけど、誰も覚えていない。製造元は三回くらい会社合併やら買収やらされて、日本の代理店も買収されて元代理店の人々は別会社作ったり再就職したりで三分割されてる状態。その誰にきいてもやり方を知らない、と。

この組み合わせよりは新しいセットが別の大学で動いていて、ちょうど廃棄処分になるということだったので、譲ってもらってつないで動かしているのが今のコントローラー一式で、OSはWIndows95。先日このマシンのWindowsが立ち上がらなくなり、コマンドラインならディスクのディレクトリも見えている程度の障害だったので、修復サービスを利用して復旧させてもらった。

症状としては、測定が終わった時間に行ってみたらPC本体の電源のLEDが点滅していてマウスを振ってもディスプレイが消えたまま戻って来ないという状況で、リセットしたら立ち上がらなくなっていたというもの。

戻って来たマシンをつないで院生と実験していたら、今日もまた、同じ症状が出ている、と院生が私を呼びに来た。また同じトラブルか、と思いつつリセット。今度は無事に動いてくれた。

前回の故障直前も、今日似たような感じで止まった時も測定していたのはベンゼン。こいつは振動モードの強度がかなり強い。回折格子の分光器で赤外領域のラマン散乱を測定するということで、スリット大きめにあけてレーザーのパワーも300mW入れていたのだが、フォトマルに届く光が強すぎたらしい。リミッターに引っかかったという理由で測定が途中で止まってしまう。水やアルコールなら同じ条件で測っても全く問題ないのだけど、試料によって散乱強度は随分違うので、こんなこともある。去年はアルコールの超臨界測ってて、低振動数領域で散乱が強く無かったから止まるということはなかった。

今回の問題は、Windows95のの設定が省電力するようになってて一定時間後にディスプレイが消えたりしている間に、測定プログラムがエラーで止まると復帰してこないというものらしい。何も問題なく測定が終われば、マウスを振ってやると画面もシステムも復帰してくるので、データを保存するだけなのだが……。

「電源の管理」で、システムスタンバイ、モニタの電源を切る、ハードディスクの電源を切る、を全部無しに設定してから測定すると、途中で止まっても、ウィンドウに警告メッセージが出ているだけで、適当にOKをクリックして対応して再測定で何も問題はない。院生の測定も本日分は無事終了。

どうも、Windows95あたりの古いシステムで、本体にボードを突っ込んで装置のコントロールをするような時は、省電力設定はしてはいけないということなのかも。

Filed under: コンピューター, 科学 | No Comments »

Posted on 10月 15th, 2012 by apj

数年前から基盤教育で「科学リテラシー(化学A)」という講義を担当している。

受講者には、文系で高校の理科も初歩的なことしかしていない人が来たりするので、基本的な化学の知識+水や氷の少し突っ込んだ話を例にして化学のトピックを解説+ニセ科学や疑似科学問題、という構成にしている。教科書として指定しているのは、松永和紀氏の「食卓の安全学」で、この本の2章と3章を要約してチェックリストを作るということをレポートの課題の1つとして出している。

大隅典子の仙台通信の記事「森口騒動と大学広報」を読んで。結論から言うと、今の講義内容は今後も続けてみようと考えた。

(1)

教科書に指定している「食卓の安全学」には、新聞社に就職した記者がどんな訓練を受けるかが書いてある。それによると、どんな記事でも書けるようにいろんな分野をまんべんなく担当させて「オールラウンドプレーヤー」を養成するというものである。裏を返せば、特定の分野の専門家がそれにあった分野の突っ込んだ記事を書くことがそもそも不可能な人材養成制度だということである。一年程度で担当部署をどんどん変えてしまうというのが実態で、その理由は「取材相手とのなれ合いを防ぐため」と説明されたと書いてある。

今でもこのような方針で新聞社が記者の人事を行っているのだとしたら、今回の森口氏を間違って取り上げて記事にしてしまうということは起きるべくして起きたことのように見える。この手の誤報を減らしたければ、新聞社が、社内で専門分野の記者を養成する方向に切り替えるしかない。完全に無くすのは無理としても、引っかかりにくくはなるはずである。

(2)

インチキダイエット法などの判断基準としては、坪野吉孝「食べ物とがん予防」の17ページの図を講義資料に入れて紹介している。

主に消費者として騙されないことを目的として紹介しているチャートである。今回の森口氏の場合は捏造が混じっているのでそのまま適用すると先に進みすぎる結果になる。それでも、このフローチャートでいけば、ステップ3かステップ4で右側に分岐し、良くて「ひまな時に参考にする」で終わってしまうだろう。

(3)

大学広報の問題とも絡む内容なのだけど、講義中では常温核融合の騒動の経緯について取り上げている。重水をパラジウム電極で電気分解すると核融合が起きた、という主張で半年ほど騒ぎになった事件だが、この事件は、論文発表前のユタ大学の記者会見から始まった。ただ、仙台通信が言うような「ノーチェック」が原因ではなく、大学執行部が積極的に乗っかった事件だから、事情は異なる。ともかくこのことを例として、「査読のある論文誌への発表を伴わない研究成果のプレスリリースは大学発のものでも危ない」と学生には教えている。

受講者は学生なので、将来新聞記者になり得る人と、新聞記事を読む人の両方ということになる。

記者になった人は、さすがに(1)は職場で自覚するだろうから、(2)と(3)を知っていれば、記事にするに当たってインチキを踏んでしまうことはかなり防げるのではないか。記事にするにしても、その他大勢のプレスリリースと並べてちょこっと扱うのと1面に大々的に載せるのとでは重みがまるで違うので、それも含めて扱いを決める参考にしてほしい。

記事を読む側は、(1)から新聞記事に過大な信頼を置いてはいけないことを知った上で読み、(2)(3)は必要になった時に記事が基準を満たしているのかをチェックする指針として使ってほしい。

限られた講義時間の中で触れただけのものを実際にすぐ使えるようになるかというと、やっぱり難しいだろう。それでも、何も知らずに世の中に出ていくよりは、注意すべきポイントを少しでも知って出て行ってほしい。

大隅さんは広報の立場から議論されているので、私は講義をする立場として書いてみた。

Filed under: ニセ科学, 科学 | No Comments »

Posted on 10月 14th, 2012 by apj

とらねこ日誌「酵素栄養学ってどこまで正しいの?」を受けて。

触媒の説明がネックだという話なので、ちょっと試みてみる。ぶたやまさんのこのまとめを支援する目的なので、厳密性は欠くかもしれませんが、そのへんはご容赦と、もっといい説明があればご指摘いただけるとありがたいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私たちは(他の動物もですが)、いつも呼吸していて、ずっと息を止めていたら死んでしまいます。ずっと食べなくても死んでしまいます。

呼吸するときは、空気中の酸素を吸って体の中で利用し、二酸化炭素を吐きだしています。だから、完全に密閉された部屋にずっと閉じこもっていたら、空気が二酸化炭素ばかりになって、酸素が無くなって、やっぱり死んでしまいます。

生き物の体の中で起きていることは、化学反応です。今これを読んでいる瞬間も、たくさんの化学反応によって、体を作ったり、活動に必要なエネルギーを得たりしています。

「化学反応」の原則としては、

○反応の前後で元素の種類や量は変わらない。組み合わせが変わるだけである。

○反応の前後で、熱を出したり吸収したりする。どれくらいの熱を出すかは反応の種類ごとに全部決まっていて、最初と最後の物質が分かれば全部でどれだけの熱の出入りがあるかが決まってしまう。

の2つだけ知っていれば十分です。これは、生き物の体の中でも同じです。

では、ここで、体の中と外の「入り」と「出」に注目してみます。

私達が食べているのは普通の食べ物です。炭水化物とかタンパク質とか脂質などが代表的な成分です。例を挙げると、ご飯・パン、肉・魚、バター・マーガリン・ドレッシングなどにそれぞれ対応していますね。

私達は呼吸で二酸化炭素を出していますが、二酸化炭素を食べているわけではありません。二酸化炭素を食べることもないわけではない(炭酸飲料を飲んだ時とか)ですが、普段の食事が全て炭酸飲料だという人は居ないでしょう。

この二酸化炭素はどこから来たのか考えます。

炭素の移動に注目すると、二酸化炭素が出てくる元としては、食べ物しかないのです。食べ物はたくさんの炭素を含んだ成分からできています。デンプンや糖、牛や魚などの筋肉のタンパク質、脂肪分にも炭素が含まれています。

トイレで排泄する分を考えると、食べたものの全てが二酸化炭素まで分解されるわけではありませんが、一部は二酸化炭素まで分解されてしまうことは確かです。

では、体の外で食べ物から二酸化炭素を作ってしまう時とはどんな時か。それは、外から火で炙りすぎたりして食べ物を燃やしてしまった時です。ご飯でも肉でも、長い間加熱して水分が飛ぶと、やがて燃え始めます。勝手に燃えている時の温度は高いですね。触ればやけどします。他のものに燃え移れば火事になるかもしれません。

すぐ上で化学反応の前後で熱の出入りがあって、それは物質の最初の状態と最後の状態で決まっていると書きました。食べ物→二酸化炭素、になるということは、食べたものの一部を体の中で「燃やして」いるということです。でも、私達の体温は36度くらいで、物が燃える温度にはほど遠いです。また、燃えるまで外から加熱するようなこともしていません。

穏やかな温度で物を「燃やす」ことを可能にしているのが触媒です。触媒は生き物の中にもあります。生き物が自分で作る触媒は、物質としてはタンパク質の一種で、酵素と呼ばれています。

触媒のはたらきは、

(1)最初にうんと加熱しないと起きない化学反応を、もっと穏やかな条件で進めることを助ける。

(2)放って置いたらなかなか起きない特定の化学反応が起きる数を増やす。

といったものです。

(1)があるので、食べ物を消化するにあたって、高温にして燃やさなくても体温の36度くらいで分解できるわけです。また、デンプンやタンパク質を一気に二酸化炭素にしてしまったら大量の熱が出ますが、そうならないようにちょっとずつ熱を取り出しながら分解できているのは(1)に加えて(2)の性質も使っているからです。

体の中の話ですから、余分な酵素をずっと持っていたのでは無駄になります。酵素は必要に応じて作られ、用が済んだら分解されて、最適な状態が保たれるように、体の側で調節しています。体の側でちょうどいいタイミングでやっていることですから、外から酵素を持ってきて何かしようとしても、ほとんど意味がありません。

酵素が体の中でどんな化学反応を助けるのかは、酵素ごとに決まっています。何から何をつくるかが酵素ごとに決まっていて、それ以外のことはしないということです。もし、これが何も決まっていなくて、必要のない化学反応までどんどん進めてしまうようなことがあったら、体の中で毒物を作ってしまうこともあるかもしれません。そんな危ないことにならないように、体が必要な化学反応だけ選んで進めるようになっています。

もう少し進んだイメージを持つなら、タンパク質の一種である酵素は、分子としては割と大きいものだと思ってください。二酸化炭素の数千倍から数万倍くらいのサイズで、酵素ごとに決まった形を持っています。この形が保たれていれば酵素として働きますが、温度や、酸性アルカリ性などの条件が変わると、形が保たれなくなって壊れてしまいます。こうなったらもう酵素としては役に立ちません。

酵素の実体はタンパク質です。肉や魚もタンパク質です。もし、酵素を食べたとしても、体にとっては肉や魚を食べたのと同じことになってしまい、普通に分解されてしまうので、酵素として体内で働くことはほとんど無いでしょう。

実は胃の中にも酵素はあります。ペプシンという名前がついています。この酵素はちょっと特別で、強い酸性の状態で働きます。胃の中は胃酸があって、だいぶ酸性が強いので、他の酵素がやってきても、働くことができずに分解されてしまいますが、ペプシンは大丈夫なのです。逆に、ペプシンをアルカリ性の条件においたら、全く働かなかったり、完全に壊れてしまったりするでしょう。

さて、「酵素栄養学」についてごく簡単に考えてみます。

生き物の細胞の中には、化学反応を助ける酵素は、いろんな種類のものが普通に存在しますから、肉や魚や野菜を食べても、その中に含まれる酵素も一緒に食べていることになります。それらの酵素は、肉や魚や野菜がそれぞれ生きていた時に必要だから作り出していたもので、人間が必要なものとは違っているでしょう。その大部分は、胃の中で分解されてしまって酵素としては働かないはずです。

無事に胃の中を通過するものがあったとしても、その酵素の助ける化学反応が、その先の腸の中で人間が必要とする物に一致していなければ意味がありません。腸から栄養分が吸収されるときは、一旦バラバラに分解されて、アミノ酸という小さなものになってしまいますので、食べた時の酵素のままであちこちの細胞にたどり着くことはありません。

酵素は、体の中の細胞の至る所にあります。どの細胞も、必要に応じて酵素を作り、活動に必要なエネルギーを取り出したりして、必要が無くなれば壊しています。細胞1個1個が都合に応じてやっていることですから、私達ができるのは、食べたり呼吸したりして、細胞が活動できる材料を外から与えてやることだけです。そのような材料は血液の循環によって体の隅々まで運ばれます。酵素のような大きな塊で運ぶことはできないので、一旦ばらばらにして、材料の形で運んでいます。

酵素を選んで食べることに意味があるとしたら、

○胃酸の中を通過しても壊れなくて

○腸の中で起きている消化のどの反応を助けるのかがはっきりしている

場合に限られます。この二つを明らかにせずに、「酵素を食べると体に良い」を主張するものは、インチキと判断しても間違いないでしょう。

酵素が消化管を分解する(予期しないはたらきをする)とか、必要な量作れないということもありますが、これは病院で手当を受けなければならない病気であって、健康法でどうにかするようなものではないです。

Filed under: 科学 | 1 Comment »